Matar no es un derecho: es una profunda derrota

RAZONES DEL NO A LA EUTANASIA

Uruguay atraviesa una hora crítica. Mientras se profundiza una crisis demográfica sin precedentes —por primera vez en décadas, mueren más personas de las que nacen, las familias se achican, el envejecimiento se acelera y los jóvenes emigran—, el Parlamento dedica tiempo y urgencia a una ley que busca legalizar la eutanasia.

Lejos de ser un avance, esta norma representa una derrota social, médica, jurídica y ética. No estamos ampliando derechos: estamos desmantelando la cultura del cuidado, imponiendo la cultura de la muerte y del descarte, desfigurando el rol del médico y debilitando el corazón mismo del tejido social.

Y lo más desconcertante es que esta ley no surge de un clamor popular. No hay una demanda social masiva, ni una movilización urgente de pacientes o familias que la exijan. Aparece de forma repentina, impulsada por sectores ideológicos minoritarios con fuerte influencia legislativa y mediática, mientras el país atraviesa problemas mucho más reales y urgentes: salud pública deficiente, suicidio juvenil, pobreza, desempleo, abandono rural, colapso del sistema de cuidados.

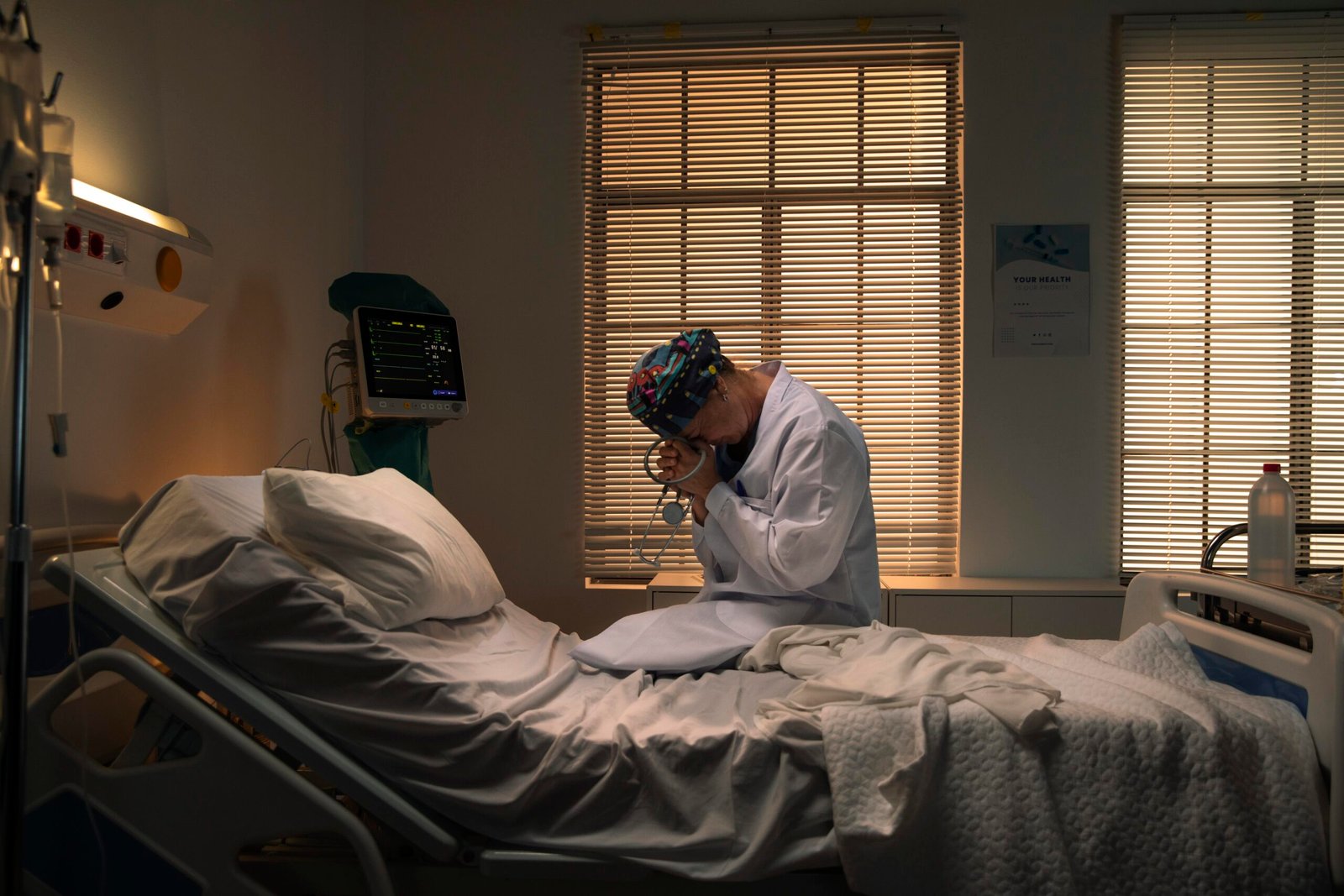

Es como si el país estuviera perdiendo sangre, y en lugar de detener la hemorragia, el Parlamento legislara más cortes. ¿Dónde está el mismo ímpetu político para garantizar cuidados paliativos universales, humanos y eficaces? ¿Dónde la voluntad de sostener emocional, espiritual y clínicamente al paciente que atraviesa su momento más vulnerable?.

Legislar la muerte no es progreso: es renuncia. Una sociedad que sustituye el deber de cuidar por la opción de eliminar se deshumaniza, se empobrece, se traiciona a sí misma.

I. La ESENCIA DE LA EUTANASIA: de sanadores a verdugos.

La pregunta central que como sociedad debemos hacernos no es: “¿Quiero sufrir?” o “¿Es libre quien pide morir?”. La mirada de este tema no puede ser egoísta y subjetiva, en base a mis deseos y circunstancias personales, por la sencilla razón de que los derechos absolutos como la VIDA no se analizan nunca desde el relativismo moral.

La verdadera pregunta que como sociedad nos debemos hacer es esta:

¿Estamos dispuestos a convertir a un sanador en un verdugo?

¿A permitir que un médico —formado para aliviar el dolor, consolar y cuidar— sea autorizado a provocar intencionalmente la muerte de su paciente?.

Ese es el verdadero quiebre: cuando matar se vuelve legal, no solo cambia una ley; cambia el alma misma de la sociedad. La medicina deja de ser incondicional. El médico deja de cuidar siempre. Pasa a evaluar qué vidas merecen acompañamiento y cuáles no. Y con ello, no solo carga con un peso devastador para su conciencia: también se fractura su vocación más profunda.

La eutanasia no solo mata una vida. También profana una profesión milenaria. Viola el principio ético que ha guiado la medicina durante más de dos mil años: el Juramento Hipocrático, que establece con claridad:

“No daré a nadie un fármaco mortal, ni siquiera si me lo pide.”

Este principio no es una antigüedad simbólica. Es la columna vertebral de la medicina occidental. Fundada sobre una verdad incuestionable: nunca dañar intencionalmente a quien se confía al cuidado médico.

Legalizar la eutanasia rompe ese fundamento. Permite que quien fue formado para sanar, pueda también matar. Con respaldo legal, con receta médica y sin consecuencias jurídicas. El médico —el guardián de la vida— es transformado en ejecutor clínico de una muerte programada.

Esa transformación no es neutral. Cambia la esencia del acto médico. Daña el vínculo de confianza entre paciente y profesional. Instala una ambigüedad moral inaceptable: ahora el mismo sistema que alivia puede matar. El mismo profesional que acompaña puede eliminar.

¿Entendemos realmente el poder que estamos entregando?; ¿Somos conscientes de que estamos autorizando a los médicos no solo a eliminar una vida al comienzo, antes de nacer, sino ahora también a terminarla al final? ¿Comprendemos el umbral que estamos cruzando cuando el Estado, en nombre de la compasión, legitima que un ser humano pueda matar a otro?.

Uno tiene derecho a quitarse la vida, lo que ninguna persona puede hacer es requerir la colaboración de ese acto a otro para llevarlo a cabo. Y menos aún, que ese otro sea un médico.

La medicina no existe para provocar la muerte. Un paciente puede decidir morir, pero no tiene derecho a convertir a su médico en el instrumento de esa decisión. No tiene derecho a forzar a otro a matar, ni a exigir que el Estado lo respalde, lo regule y lo financie, y mucho menos que lo llame derecho.

Porque matar no es un derecho. Y convertirlo en derecho es un quiebre civilizatorio. Y de él no se vuelve fácilmente. Porque cuando matar se convierte en una opción legal, toda la ética médica se vuelve relativa. Y con ella, también se relativiza el valor de la vida humana.

II. Una ley antinatural, que subvierte el orden médico y humano.

Legalizar la eutanasia atenta contra el principio más elemental de toda cultura: proteger al débil. Lo que se presenta como compasión, termina legitimando que algunas vidas —las más frágiles— ya no merecen ser vividas. Se instala así una cultura del descarte, donde la vejez, la discapacidad o el sufrimiento son vistos como errores que deben ser corregidos… mediante la muerte.

Esto no solo contradice el sentido común ético, sino que destruye el fundamento de la medicina misma. El médico deja de ser sanador y se convierte en ejecutor. Se rompe el vínculo más sagrado: el de la confianza incondicional entre paciente y profesional.

Y romper ese vínculo no será gratis. Atentar contra el derecho natural más importante —el derecho a la vida— siempre deja consecuencias. No solo éticas, sino sociales y humanas.

III.- Inconstitucional e incompatible con un Estado de Derecho.

Esta ley no solo es antinatural e inmoral: también es inconstitucional.

- Viola el derecho a la vida consagrado en el artículo 7 de la Constitución y en diversos tratados internacionales ratificados por Uruguay, que obligan al Estado a proteger la vida humana en todas sus etapas.

- Representa una intromisión ilegítima del Estado en instituciones médicas privadas, al obligarlas —mediante la figura de la derivación obligatoria— a participar en un procedimiento que contradice sus convicciones. Esto atenta contra las libertades de conciencia, de culto y de asociación.

- No establece control judicial previo. No intervienen jueces, ni defensores públicos, ni se garantizan salvaguardas reales. La eutanasia queda librada a un circuito clínico-administrativo con una lógica absurda: se notifica al Ministerio de Salud Pública y a la Fiscalía después de la muerte. Si hubo abuso, coacción o negligencia, la persona ya está muerta. No hay forma de reparar el daño.

La ley incurre, además, en una contradicción jurídica grotesca: mientras que para declarar a alguien incapaz de tomar decisiones se requiere un proceso judicial completo —con audiencias, pericias e informes—, para matarlo basta con un trámite administrativo y un formulario médico.

IV. Una ley vaga, ambigua y vulnerable al abuso.

Los conceptos de “sufrimiento insoportable” o “situación irreversible” no están definidos ni desde el punto de vista clínico ni jurídico. La ley no establece criterios objetivos, verificables y universales para determinar cuándo una vida “deja de valer” o cuándo el sufrimiento justifica la muerte. Todo queda librado a la interpretación subjetiva de un médico o una institución, abriendo una zona de riesgo ético gravísima.

Además, la ley no exige haber agotado, de forma efectiva y documentada, las posibilidades de los cuidados paliativos. Tampoco impone una evaluación psiquiátrica profunda, interdisciplinaria e independiente, que permita detectar depresión, ideación suicida o manipulación emocional. No garantiza siquiera la participación activa de la familia en la decisión. El procedimiento puede desarrollarse en soledad, sin diálogo, sin contención, sin comunidad.

Esto significa, en la práctica, que una persona puede ser eutanasiada estando sola, vulnerable, psicológicamente confundida o bajo un sufrimiento emocional transitorio, sin que ningún familiar, juez ni defensor público intervenga para revisar, proteger o detener ese proceso. Lo que debería ser un acto excepcional bajo estricto control, se convierte en una vía rápida, silenciosa y solitaria hacia la muerte.

La puerta al abuso queda abierta de par en par.

V. Un privilegio financiado por todos: la eutanasia como desigualdad y complicidad forzada.

Uno de los aspectos más ignorados —y más graves— de esta ley es que no solo legaliza la eutanasia: la promueve como un derecho y la financia con dinero público. El procedimiento será gratuito para el paciente, pero no para el resto de la sociedad. Todos —incluso quienes nos oponemos profundamente a esta práctica— seremos obligados a financiarla con nuestros impuestos.

Esto constituye una inmoralidad estructural: el Estado no solo permitirá que se cause la muerte, sino que nos convertirá a todos en cómplices involuntarios.

La paradoja es grotesca: se otorga un “privilegio” letal a quienes piden morir, y se obliga al conjunto de la ciudadanía —incluidos quienes defienden la vida— a costear ese acto. Se invoca la libertad individual, pero se impone colectivamente una práctica que muchos consideramos inaceptable, injusta y contraria al bien común.

Y lo más indignante es que esta ley no responde a una necesidad social urgente. No nace de la presión de pacientes, familias o profesionales de la salud. No hay marchas, ni campañas masivas, ni pedidos desesperados por su aprobación. Todo lo contrario: aparece como una prioridad impuesta desde sectores ideológicos minoritarios, desconectados de las verdaderas urgencias nacionales.

Mientras tanto, el país enfrenta desafíos reales y profundos: suicidio juvenil, pobreza, colapso del sistema de cuidados, falta de acceso a salud mental, desempleo, precariedad rural. ¿Dónde está la urgencia política por responder a esos dramas? ¿Dónde la voluntad de garantizar cuidados paliativos dignos, humanos y accesibles?

Porque esa es la verdad que muchos niegan: la mayoría de quienes piden morir no quieren dejar de vivir. Quieren dejar de sufrir. Y eso no es lo mismo.

La solución ética, humana y civilizada frente al sufrimiento no es eliminar al doliente. Es aliviar el dolor, acompañar, cuidar, sostener. Legislar la eutanasia puede ser más barato. Pero también es más cobarde, más deshumanizante y más injusto.

VI. Conflicto de intereses: ¿la muerte como política sanitaria?.

En un sistema de salud estresado, ineficiente, desigual y con recursos crónicamente escasos, la eutanasia se presenta —y se presentará cada vez más— como la opción más rápida, económica y operativamente conveniente. Frente al desafío de sostener tratamientos complejos, cuidados paliativos prolongados o acompañamientos integrales, la muerte asistida aparece como una “solución eficiente”.

Pero detrás de esta lógica utilitarista se esconde un conflicto ético estructural y peligrosísimo: la misma institución que debe proteger y sostener la vida del paciente puede verse incentivada a recomendar su final anticipado. El paciente deja de ser sujeto de derechos para transformarse en un «caso a resolver» dentro de una lógica administrativa impersonal.

Legalizar la eutanasia abre una zona gris de altísimo riesgo donde se mezclan abandono sanitario, presión económica sobre las familias, coerción encubierta y hasta el riesgo de prácticas perversas como el tráfico de órganos en contextos vulnerables.

En este marco, la eutanasia no representa un derecho, sino una rendición. La claudicación del sistema ante la fragilidad humana. La confesión de que es más fácil matar que cuidar.

Una sociedad que reemplaza el deber de acompañar por la opción de eliminar, no está progresando: está renunciando a su humanidad.

VII. La muerte como trámite: la burocratización del fin.

La ley transforma el acto de morir en un proceso clínico-administrativo. Se llena un formulario, se sigue un protocolo, se ejecuta el procedimiento, y se informa después.

No hay garantías jurídicas. No hay defensa. No hay apelación. Si hubo error, coacción o negligencia, ya es irreversible.

Así, la eutanasia deja de ser una decisión excepcional y profundamente ética, para convertirse en un trámite. Un acto terminal gestionado por oficina, sin comunidad, sin jueces, sin testigos, sin familia.

Donde antes la sociedad rodeaba al moribundo con afecto, cuidado y presencia, ahora lo entrega al expediente y al protocolo. El final de una vida humana se trata como un procedimiento burocrático más. Y eso no es compasión: es despersonalización.

VIII. Fingir la muerte natural: nihilismo jurídico y manipulación legal.

Uno de los aspectos más inquietantes —y menos debatidos— del proyecto de ley es su artículo 11, que define legalmente a la eutanasia como una “muerte natural”.

Pero esta no es una simple formalidad: es una falsificación deliberada de la realidad. Porque la eutanasia no es un proceso biológico espontáneo ni una consecuencia inevitable de la enfermedad o la edad. Es un acto humano directo, planificado y ejecutado médicamente con la intención de provocar la muerte.

Llamar a eso “muerte natural” no es solo una tergiversación semántica. Es una coartada legal que busca evitar las consecuencias jurídicas de lo que en esencia es: un homicidio consentido, o dicho con mayor precisión, la eliminación intencionada de una vida inocente mediante intervención médica.

Esta ficción jurídica tiene efectos concretos:

- Elimina la obligación de realizar autopsias.

- Oculta la intencionalidad del acto.

- Desactiva responsabilidades penales o administrativas.

- Borra todo rastro de violencia legalizada bajo apariencia de normalidad.

Esto es un ejemplo extremo de lo que podríamos llamar nihilismo jurídico: cuando el derecho renuncia a decir la verdad sobre los hechos y se convierte en herramienta de ficción ideológica. Se legisla mintiendo. Se redefine la muerte para evitar llamarla por su nombre.

Y cuando el Estado necesita falsear la realidad para imponer una norma, no estamos ante una política de salud, sino ante un colapso ético del orden jurídico. Redefinir la muerte provocada como “natural” es institucionalizar la negación de la realidad. Con consecuencias tan graves como imprevisibles.

IX. El engaño del lenguaje, el relativismo moral y la anestesia cultural.

Uno de los peligros más sutiles —y más eficaces— de esta ley no está en su articulado, sino en el relato que la envuelve. El discurso público que la promueve —difundido por medios, tribunas políticas y referentes académicos— se sostiene sobre una manipulación deliberada del lenguaje.

A la eutanasia no se la llama por su nombre. Se le dice “muerte digna”, “decisión autónoma”, “acto de libertad”, “compasión”. Pero el fondo del acto eutanásico no es el respeto por el sufrimiento —porque el sufrimiento puede y debe ser aliviado—, sino la aceptación social de que matar puede ser una solución legítima. Esa es la idea que se instala. Esa es la idea que se normaliza.

Este fenómeno no es casual. Forma parte de una tendencia más amplia: el relativismo moral. Una cultura donde ya no existen verdades ni bienes objetivos, sino solo “preferencias personales”, “emociones” o “sentimientos”. Pero cuando se trata de la vida humana, el deseo no puede fundar el derecho. La dignidad no depende de cómo me siento ni de cuán útil o sano me considere. La dignidad es intrínseca. Incondicional.

Una cultura verdaderamente humana no huye del sufrimiento: lo enfrenta con coraje, con amor, con acompañamiento. Jesús —figura central del pensamiento occidental— no pidió que lo mataran para evitar el dolor. Sabía que sería flagelado, humillado, crucificado. Y aun así, no pidió cicuta. No eligió desaparecer. Eligió abrazar el sufrimiento y transformarlo.

Más allá de las creencias religiosas, ese gesto revela una verdad universal: el dolor no anula la dignidad. Al contrario, muchas veces la revela. La muerte no es indigna. Lo que es indigno es ser abandonado, descartado o inducido a morir porque alguien decide que “ya no valés lo suficiente”.

X. La pendiente resbaladiza y la ventana de Overton.

Quienes defienden esta ley insisten en que la eutanasia será “excepcional”, “estrictamente regulada”, reservada solo para casos extremos. Pero la experiencia internacional demuestra que esa promesa no se cumple. Lo que comienza como una medida limitada, se convierte rápidamente en una práctica común, normalizada y extendida.

El caso de los Países Bajos es revelador. Allí, la eutanasia fue legalizada en 2002 con criterios similares a los que hoy se discuten en Uruguay: pacientes terminales, lúcidos, con sufrimientos insoportables. Sin embargo, con el paso del tiempo, esos criterios se expandieron.

Hoy, en Países Bajos, Canadá y en Bélgica, la eutanasia incluye:

- Personas con enfermedades mentales o depresiones graves.

- Pacientes con demencia o discapacidad no mortal.

- Adultos mayores que afirman que su vida “ya no tiene sentido”.

- Adolescentes e incluso niños, con autorización parental.

Lo que se prometía como un “último recurso” se ha vuelto, en muchos casos, una salida aceptada e institucionalizada. No es una opinión: es una realidad documentada.

El profesor Theo Boer, experto en ética médica y exmiembro de las comisiones de control de eutanasia en Holanda, lo explicó con claridad demoledora tras más de una década dentro del sistema:

“Pensamos que podíamos contenerla. Nos equivocamos. Lo que comenzó como una excepción extrema se volvió una práctica común. Una vez abierta la puerta, ya no pudimos cerrarla.”

No habla desde la religión ni desde la ideología. Habla desde la experiencia empírica de un país que transitó este camino y ahora enfrenta sus consecuencias: banalización de la muerte, presión social sobre los más vulnerables, crisis ética en el ámbito médico y debilitamiento de los cuidados paliativos.

Uruguay no será la excepción. Si aprueba esta ley bajo los mismos argumentos, no será una sociedad más libre. Será simplemente la siguiente estación en la misma pendiente resbaladiza.

XI. Los pobres serán los primeros en morir: la eutanasia como política de descarte.

Una ley de eutanasia en un sistema desigual no se aplica igual para todos. Aunque se presente como un ejercicio de libertad personal, en la práctica, quienes tienen menos opciones serán los más expuestos a “elegir” morir.

En un sistema de salud saturado, con presión económica y recursos limitados, la muerte asistida aparece como la alternativa más barata y rápida. Mientras los cuidados paliativos siguen siendo inaccesibles para muchos —por falta de cobertura, formación profesional o infraestructura adecuada—, la eutanasia se ofrece como una “solución eficiente”.

Esto no es conspiración. Es una lógica de sistema. Es lo que ocurre cuando se reemplaza el deber de cuidar por el derecho a morir.

Y los primeros en caer serán los más vulnerables:

- Los pobres, que no pueden pagar clínicas privadas ni tratamientos prolongados.

- Los ancianos, que ya no producen ni consumen.

- Los niños con discapacidades graves, que requieren apoyo costoso y constante.

- Los enfermos mentales o depresivos, que no tienen fuerza para resistir ni entorno que los contenga.

Ellos serán las principales víctimas de esta legislación. Los descartados. Los que estorban. Los que no tienen voz.

En nombre de una falsa compasión, se instalará la idea de que no vale la pena luchar por ellos, que no vale el costo, que es preferible “dejarlos descansar”. Pero eso no es empatía. Es abandono institucionalizado.

La pregunta es dura, pero inevitable: ¿Queremos construir una sociedad donde vivir sea un privilegio para quienes pueden pagarlo y morir sea la única opción para quienes no?.

XII. Una práctica eugenésica que afecta el alma de un país.

La eutanasia, tal como se plantea en esta ley, no es neutral ni inocente. En sus efectos más profundos, es una forma moderna y legal de eugenesia encubierta. No selecciona por raza ni por herencia genética, pero sí por funcionalidad, autonomía, costo o utilidad social.

En la práctica, esta ley consagra una visión del ser humano según la cual solo merecen vivir quienes son autónomos, productivos, deseados y económicamente sostenibles. Todo lo que no encaja en ese ideal —el anciano frágil, el discapacitado, el enfermo mental, el niño con patologías graves— pasa a ser percibido como “vida de segunda categoría”.

El resultado es tan silencioso como devastador: quienes no pueden defenderse mueren primero. Los más útiles viven más. Y se impone, sin decirlo, un orden social selectivo: una sociedad que decide a quién cuidar y a quién dejar morir, no por compasión, sino por conveniencia.

Las consecuencias de esta lógica no son solo morales: también son demográficas. Los países que avanzan en estas políticas enfrentan ya una tormenta social:

- Colapso poblacional.

- Envejecimiento acelerado.

- Soledad estructural.

- Fractura de vínculos familiares.

Una nación que no protege a sus débiles cava su propia fosa social. El futuro se vuelve más frío, más individualista, más impersonal. La muerte provocada se normaliza. Y, poco a poco, la vida deja de ser sagrada para convertirse en una variable de cálculo.

La eutanasia no es solo una política de salud. Es una redefinición silenciosa del valor humano. Y afecta, en lo más profundo, el alma de un país.

XIII. Romper el tejido social: cuando la muerte interrumpe el aprendizaje de vivir.

La legalización de la eutanasia no afecta solo al paciente que la solicita. Sus efectos se expanden como ondas en el agua: alcanzan a su entorno familiar, a los profesionales de la salud y, en última instancia, a toda la sociedad. No es una decisión individual aislada. Es un acto que rompe vínculos, fractura relaciones, debilita comunidades y erosiona nuestra humanidad compartida.

El dolor, aunque duro, no es solo sufrimiento. Muchas veces es también un terreno fértil donde emergen algunos de los gestos más profundos de la condición humana: el perdón, la reconciliación, el agradecimiento, el arrepentimiento, la entrega, la fe, el amor. Morir en paz no significa evitar el sufrimiento a toda costa. Significa cerrar el ciclo de la vida sin cuentas pendientes, en paz con uno mismo y con los demás.

Y eso requiere tiempo, acompañamiento, vínculos. Requiere estar presente. La eutanasia, al acelerar artificialmente ese final, no soluciona el proceso: lo aborta.

Hay innumerables testimonios que lo confirman: personas que, al borde de la muerte, se reconcilian con sus padres, sanan relaciones rotas, descubren el sentido de su vida o inspiran a otros con su testimonio. Algunos se convierten en ejemplos de humanidad precisamente por cómo enfrentan su enfermedad. ¿Qué pasaría si les hubiéramos ofrecido la eutanasia antes de que todo eso ocurriera?.

El sufrimiento —cuando es acompañado con humanidad, no abandonado— puede transformarse en algo que nos enseña, que nos une, que nos recuerda que no somos autosuficientes, que nos necesitamos, que estamos hechos para vivir y morir en relación con los demás. El dolor no es deseable, pero tampoco es inútil.

Y aquí es donde cae por tierra otro de los grandes engaños de este debate: el de la libertad. Se afirma que la eutanasia es una decisión libre, un acto autónomo. Pero ¿de qué libertad hablamos cuando la persona está sufriendo, sola, debilitada, posiblemente depresiva, con miedo, con dolor, sin contención emocional ni cuidados paliativos adecuados?.

Ese no es un acto de libertad. Es un grito de desesperación. Y como tal, está viciado desde su origen.

Decidir morir en esas condiciones no es ejercer un derecho: es rendirse por falta de opciones. Cuando el sistema no ofrece acompañamiento, consuelo ni esperanza, el deseo de morir no es una elección auténtica, sino una consecuencia inducida por el abandono.

Además, la eutanasia genera divisiones y tensiones profundas. En hospitales, médicos, enfermeros, asistentes y técnicos pueden verse enfrentados entre sí, por razones de conciencia, vocación o jerarquía institucional. En las familias, también: ¿qué pasa cuando un hijo quiere que su padre muera y otro no? ¿Quién decide? ¿Quién carga con la culpa? ¿Quién perdona? ¿Quién se reconcilia?.

Por eso, la eutanasia no es solo un problema médico ni una cuestión legal. Es una amenaza al tejido emocional, moral y humano de toda la sociedad. Porque donde antes el dolor convocaba al abrazo, al cuidado y a la compasión, ahora se propone la desconexión, el silencio… y la eliminación.

Esa es, en el fondo, la derrota más triste de todas.

XIV. La verdadera solución: cuidar, aliviar, acompañar.

Frente al sufrimiento del enfermo, la única respuesta ética, humana y civilizada no es la muerte. Es el cuidado.

Matar nunca es una solución. Ni siquiera cuando se hace con consentimiento. Al contrario: es la confesión de que hemos fracasado como sociedad, como sistema de salud y como cultura del acompañamiento.

El verdadero desafío de nuestro tiempo no es legalizar la eutanasia. Es construir una medicina más humana, más compasiva y más integral. Una medicina que no huya del dolor, que no lo oculte ni lo niegue, pero que tampoco lo despache con una inyección letal.

La Medicina Paliativa es esa respuesta. Una medicina que no busca prolongar artificialmente la vida, pero tampoco acortarla por desesperación. Que alivia el dolor físico, pero también el sufrimiento emocional, social y espiritual. Que acompaña, consuela, explica, escucha, abraza.

Muchos pedidos de eutanasia no expresan un verdadero deseo de morir, sino el reflejo de una medicina fría, impersonal, que le dice al paciente: “Ya no podemos hacer nada por usted.” Pero eso no es verdad. Siempre se puede hacer algo. Siempre se puede cuidar. Siempre se puede estar.

Morir bien no significa simplemente morir sin dolor. Significa morir acompañado, en paz, reconciliado con uno mismo y con los demás. Significa no ser abandonado. No ser descartado.

Por eso, antes de hablar de muerte asistida, urge hablar de cuidados paliativos universales, accesibles y de calidad. Formar equipos especializados. Financiar unidades interdisciplinarias. Crear redes de atención domiciliaria. Capacitar médicos, enfermeros y familias para acompañar con dignidad.

La verdadera medicina —la buena medicina— es la que se queda al lado del paciente hasta el final. Sin encarnizamiento. Pero también sin apuro. Sin violencia. Sin cobardía. Y sobre todo, sin abandono.

Respetar la vida también es respetar la muerte. No interrumpirla. No forzarla. No despreciarla. Solo acompañarla con ciencia, con compasión y con amor.

Artículo redactado por: Ignacio Supparo

Un Comentario

Excelente artículo.